日経平均がバブル以来の水準に??

じゃあ、今日はそれについて話そうか、

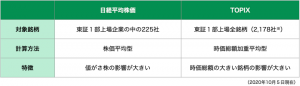

まず、日経平均株価とは、日本株の値動きを示す指標です。

日本を代表する銘柄として選ばれた225銘柄の株価を足し、225で割れば日経平均株価が算出される、これが原則です。

他にも、企業の入れ替えに伴う株価の調整のための計算をしているので、詳しく知りたい方は、日本経済新聞社が公開している『日経平均株価算出要領』を見てみてください!!

また日経平均と同じく、TOPIXという日本株の指標もあります。こちらは日経平均と異なり、東証1部上場企業の時価総額を平均した指標となります。

日経平均株価は株価の平均をもとに算出されるため、株価が高い値がさ株の影響を強く受けます。

株価がA社100円,B社150円,C社1万円だった際に、3社の平均株価が3,416円となり、株価の高いC社の影響と強く受けるのと、同じ理屈です。

では、それをふまえて日経平均を構成している株式の構成を見ていきましょう。

| 銘柄 | 業種 | 比率 | |

| 1 | ファーストリテイリング | 小売り | 10.28% |

| 2 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5.02% |

| 3 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.67% |

| 4 | ファナック | 電気機器 | 3.26% |

| 5 | KDDI | 情報・通信業 | 3.03% |

(2020年6月時点)

表から分かる通り、構成比を見てみると上記5社で約25%になり、ファーストリテイリング1社で10%を占めています。(そのため、ユニクロ指数と揶揄されることもあります。)

日経平均株価という言葉を聞くと、日本の株価の平均のように思ってしまいますが、実はかなり偏った構成になっています。

それでは、過去の日経平均の動きについてみていきましょう。

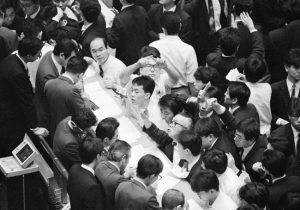

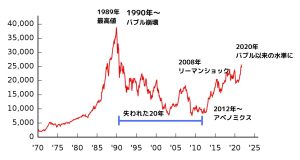

1950年に始まった日経平均株価が過去最高値を付けたのは、バブル真っただ中の1989年です。12月29日に3万8,915円の史上最高値を付けました。

(写真は当時の活況を呈する東京証券取引所の様子です。いまほどインターネットが発達していないため、実際に対面で注文をしていたんですね。時事通信社より)

その後、1990年代に入るとバブルが崩壊し、失われた20年と言われる不況に突入します。2008年にはリーマンショックが起こり、日経平均は7,000円台にまで下落しました。

2012年からアベノミクスによる金融緩和が行われ、徐々に株価が回復していきます。そして、2020年にはコロナウイルスによる経済停滞、株価下落があったものの、ワクチンができることへの期待感から日経平均株価は上昇基調に戻り、バブル以来の水準である2万5,000円台にまで上昇しました。(2020年11月13日の終値は25,385円)

(Wikipediaを筆者加工)

いかがだったでしょうか。

株価がバブル以来の水準と聞くと、また大幅に下落するのかと不安に思われる方もいるかと思いますが、今回は地に足の着いた株価上昇であると思います。

コロナウイルスなど、不確定なことは多くありますが、しっかりと勉強したうえで、投資に向きあっていただければと思います。

_透過-1.png)